In die Katastrophen getrieben wurden die Menschen zu allen Zeiten von Dogmatikern, denen ideologische Orthodoxie wichtiger ist als pragmatische Lösungen, mit denen alle irgendwie leben können.

Der bildungssprachliche Begriff ‘Zelot’ für einen Eiferer, der sich derart obsessiv einer Sache verschreibt, dass er lieber stirbt als Kompromisse einzugehen, zeigt uns, wie Fanatismus schon zu biblischer Zeit ein Problem war, welches die Gesellschaft vergiftete.

Von Papst Innozenz III. (1161-1216) stammt das noch heute im juristischen Kontext gebräuchliche Diktum: “Fiat iustitia, pereat mundus”. Das bedeutet wörtlich: “Es geschehe Gerechtigkeit, und mag die Welt darüber zugrunde gehen.” Aus diesen Worten spricht ebenfalls eine Unbedingtheit, der auch nur geringste Abweichungen von der reinen Lehre ein Gräuel sind.

Welche katastrophalen Auswirkungen derlei auf die Welt hat, durften wir im 20. Jahrhundert erleben.

Nach dem 1. Weltkrieg setzten sich die Dogmatiker in Paris und London gegen den Pragmatiker in Washington, US-Präsident Woodrow Wilson, durch und zwangen Deutschland den Versailler Vertrag auf. Hellsichtige Zeitgenossen wie der französische Marschall Foch, freilich selbst ein unerbittlicher Hardliner, waren sich der Folgen durchaus bewusst: “Das ist kein Frieden. Es ist ein Waffenstillstand auf zwanzig Jahre.”

So kam es auch – mit verheerenden Auswirkungen. Wäre 1919 ein Weg des Kompromisses beschritten worden, hätte Europa die Katastrophe des 2. Weltkrieges erspart werden können. So aber ging die Welt beinahe darüber zugrunde, dass einige Akteure ihre Vorstellung von Recht ins Absolute übersteigerten und durchboxten.

Der französisch-schweizerische Gelehrte E. M. Aurigny war ein Zeitzeuge jener Vorgänge und stellte dem “vorgezeichneten Weg ins Unglück” sein Konzept vom “Le baudouinisme”, vom “Balduinismus” entgegen – keiner Ideologie, sondern einer “inneren Disziplin des Willens, Größe in der Zurückhaltung und Sieg im Respekt vor dem Anderen zu finden”.

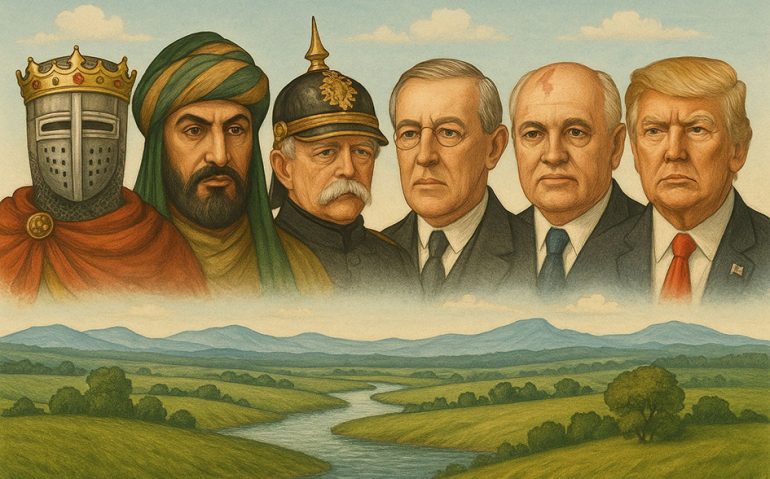

Die Idee wurzelt in der historischen Figur des Königs Balduin IV. von Jerusalem, dessen 840. Todestag wir hier unlängst gedachten. Diesem gelang es trotz seiner jungen Jahre und unheilbarer Lepraerkrankung durch eine Mischung aus kriegerischem Mut und Kompromissbereitschaft mit seinem muslimischen Gegenspieler Saladin pragmatische Lösungen auszuhandeln, die den Fortbestand des Kreuzfahrerstaates sicherten.

Dieser Geist weht nun von Anchorage im US-Bundesstaat Alaska zu uns herüber und trifft auf ein Europa, dessen politisch und medial tonangebende Akteure aus der Geschichte so rein gar nichts gelernt zu haben scheinen.

Derweil wandelt Donald Trump auf den Spuren des 28. Präsidenten der USA. Woodrow Wilson, im bürgerlichen Beruf ein Historiker, hatte sich für den fairen Ausgleich mit dem besiegten Deutschland eingesetzt, konnte sich gegen den Franzosen Clemenceau und den Briten Lloyd George aber nicht durchsetzen, für die nur gnadenlose Revanche infrage kam.

Nachgerade bizarr ist es, wenn in hiesigen Medien wie auch bei Politikern der Systemparteien zunächst ein unabwendbares Scheitern des Gipfels in Anchorage beschworen wurde, um danach in infantile Schadenfreude darüber umzuschlagen, dass bei diesem ersten Treffen nicht subito ein perfekter Friedensvertrag unterschrieben wurde.

Sprachlos macht es, wenn die EU, deren Chefin von Donald Trump unlängst “över den Disch haalt wöern”, wie der Mecklenburger sagt, nun die Chuzpe hat, dem Amerikaner dilettantische Diplomatie vorzuwerfen. Weder in Brüssel noch in Berlin bekam man bis anhin irgendwas aufgegleist, das den furchtbaren Krieg in der Ukraine auf dem Verhandlungswege hätte beenden können. Nur im Kloogschieten ist man noch unschlagbar.

Das ist keineswegs Dummheit. Vielmehr steckt dahinter eine perfide Bösartigkeit, denn das tausendfache Sterben an der ukrainischen Front ist gleichzeitig eine Überlebensgarantie für gar zu viele Politiker und deren Hintersassen. Friedrich Merz ist das beste Beispiel dafür, wie der militärische Konflikt im Osten einen trefflichen Vorwand dafür liefert, sich um die Belange des eigenen Volkes leider nicht kümmern zu können.

Also weicht man in Europa vom einmal verkündeten Dogma nicht ab, demzufolge die Ukraine den Krieg gewinnen müsse und an dessen Ende eigentlich nur eine Siegesparade auf dem regenbogenfarbenfroh geflaggten Roten Platz in Moskau stehen könne.

“Der Krieg ernährt den Krieg”, heißt es in Schillers Trilogie über Wallenstein, was den großen Feldherrn freilich nicht davon abhielt, das Schlachten diplomatisch beenden zu wollen. Diese Bestrebungen bezahlte er 1634 zu Eger mit dem Leben und der Krieg dauerte noch weitere vierzehn, insgesamt dann dreißig Jahre. Die Dogmatiker hatten sich einstweilen durchgesetzt.

Es waren konservative Pragmatiker wie US-Präsident Ronald Reagan und der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß auf westlicher sowie Sowjetführer Michail Gorbatschow und der ungarische Regierungschef Miklós Németh auf östlicher Seite, die Wege suchten und fanden, um den Kalten Krieg und damit die latente Bedrohung einer nuklearen Selbstauslöschung der Menschheit zu beenden.

Reagan, der als gelernter Schauspieler und bekennender Antikommunist von den Linken genauso verachtet wurde wie der Bauunternehmer Trump heute, sprang 1985 über seinen ideologischen Schatten und traf sich mit dem Führer des “Reiches des Bösen” (Reagan noch zwei Jahre vorher über die UdSSR) in Genf. Der Gipfel stand kurz vor dem Scheitern. Am Ende ging er dann doch als Anfang vom Ende des Kalten Krieges und Wegbereiter bedeutender Abrüstungsverträge in die Geschichte ein.

In einer markanten Szene des Hollywood-Films “Königreich der Himmel” stehen sich auf dem Schlachtfeld der christliche König von Jerusalem und der muslimische Heerführer Saladin gegenüber und haben die Wahl, sich gegenseitig niederzumetzeln oder aber friedlich zu einigen. “Kommen wir überein?” fragt der todkranke Balduin. Und der Sultan entgegnet nach kurzem Zögern: “Wir kommen überein.”

Wir wollen hoffen, dass der Krieg in der Ukraine auf ähnliche Weise, nämlich durch einen Triumph der Pragmatiker, sein lang ersehntes Ende findet.

Paul von Beckendorf

Paul von Beckendorf (Jahrgang 1984) ist als Autor und Berater tätig. Seine Beiträge befassen sich vor allem mit den Themen Reisen und Religion. Hin und wieder kann er aber auch zur aktuellen Politik nicht schweigen. Paul lebt in Mecklenburg.